細胞工学的に異種ゲノム移植細胞を作成し、有用物質生産や医療技術に貢献する

理学部、基礎工学部、理工学部、生命医科学研究所の生物学分野の研究者が中心になり分野・組織横断的に集結した合成生物学研究部門は、「生物種を超えた細胞を創成する」という明確な目標達成に向けて研究を推進します。

合成生物学は人工細胞やDNA合成を通じて生命の動作原理を解明する学問です。イヌ、ネコなどのペット動物、花屋で売られているランなどの園芸作物、ラバ、ニワトリなどの家畜、コムギや果物などの農作物の複数種は、近縁種交雑による雑種です。人類は太古の昔から、雑種生物を創り活用してきました。現在の技術革新により、近縁種以外のゲノム交雑やゲノム移植も可能になりました。この新しいバイオテクノロジーからフロンティア領域を生み出すべく、優れた生物学者が集う本学の強みを活かして部門研究を推進します。倫理的・法的・社会的影響を常に認識して研究を展開します。将来の有用物質生産技術や医療技術への展開を視野に入れ、安全対策を十分に施したゲノム移植技術の確立を目指し、次の3つの研究課題を推進します。

戦略1 植物ゲノム移植:

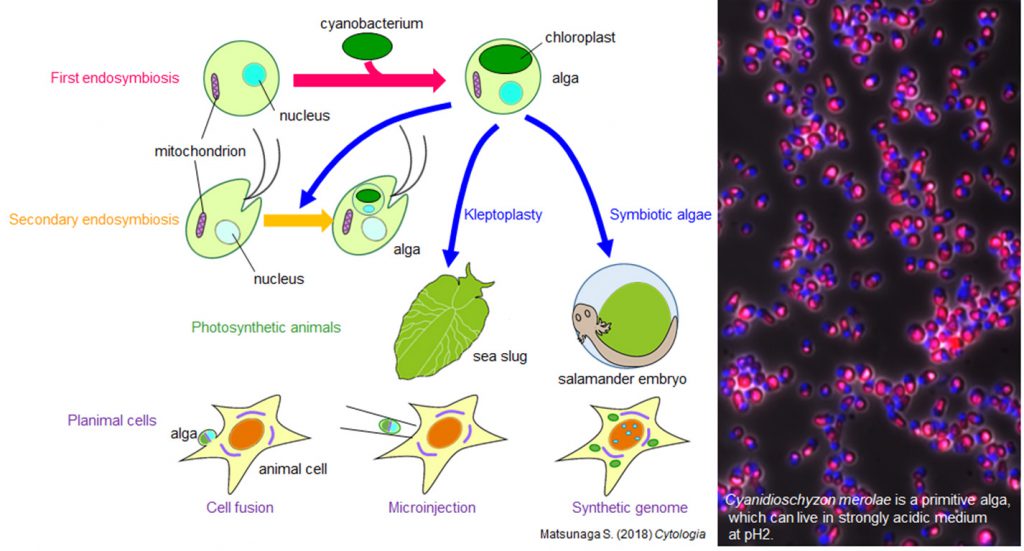

進化の過程で、藻類が動物や菌類に取り込まれて植物化した例(2次共生)や藻類を取り込んで体内で光合成させる盗葉緑体現象が知られています(図1)。植物ゲノム中には、光合成モジュール・色素モジュール・漢方薬原料を生産する代謝経路モジュールなど、動物ゲノムにはないゲノムモジュールがあります。そこで、原始藻類のシゾンから植物ゲノムモジュールを動物ゲノムに移植することで、動物細胞に新機能を付与したプラニマル細胞の作成を目指します。

戦略2 近縁種ゲノム移植:

近縁種であっても、普通の交雑法では「種の障壁」があり、生物間のゲノム交雑は多くの種間で難しい状況です。そこでゲノム工学や細胞融合により、有用物質生産を可能にする子嚢菌ハイブリッド細胞の創成を目指します。

戦略3 再生医療に繋がる細胞創成:

スフェロイドやオルガノイド作製を促進するために、細胞増殖や細胞代謝を制御する方法が求められています。ゲノム移植して新機能を付与した細胞を、エピゲノムや光遺伝学による発現制御システムを組み込むことで、安心・安全に医療技術に応用できる技術開発を目指します。

本部門を通じて、微生物学、植物学、動物学、医科学に細分化された生物学分野が融合して、生命の基本動作原理を解明することが可能になります。また、創薬・再生医療技術開発、高機能・有用生理物質生産などを通じて社会に貢献することが期待されます。