建築・都市文化の継承と持続性をテーマとした歴史、計画、技術研究と地域連携

部門設立の背景と目的

今日の都市環境、都市生活に関わる複合的・相関的な課題を克服するため、本研究部門は、持続可能な都市空間の形成・再生を導く新たな統合的知の体系「建築・都市空間の持続再生学」を展開、深化させることを目的としています。

「先端都市建築研究部門」(2014〜2018)、「先端都市防災研究部門」(2019〜2023)から引き続く地域研究活動の蓄積をベースに、キャンパスのあるエリアから日本各地まで研究機関・自治体・企業等との共同研究ネットワークを拡充し、東京理科大学におけるさまざまな建築・都市・まちに対しての活動をつなぎ、地域への貢献を見える形で発信する主体となることを目指します。

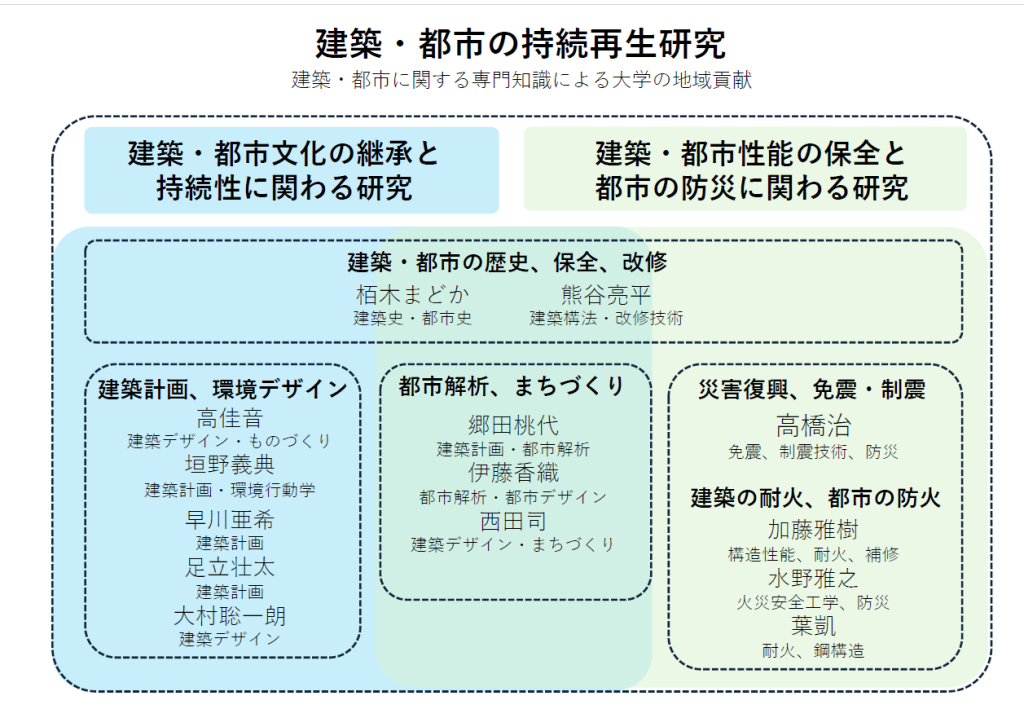

研究体制とメンバー

本研究部門では、工学部建築学科(葛飾)、工学部建築学科夜間主社会人コース(神楽坂)、創域理工学部建築学科(野田)、国際火災科学専攻(野田)の、建築・都市研究を専門とする教員によって構成され、歴史、デザイン、まちづくりなどに関わる研究と、建築・都市性能の保全と都市防災に関わるエンジニアリング研究とをあわせて建築・都市文化の継承と持続性を実現します。

本研究機関は以下の4つの研究カテゴリーを軸に、多様な専門家が連携・協働し、総合的な知の創出に取り組みます。

建築・都市の歴史、保全、改修

文化的価値を継承しながら、現代の機能に適応する建築・都市の再生

建築計画、環境デザイン

人間中心の視点と環境性能の両立による空間の設計と改善

都市解析、まちづくり

データに基づく都市空間の分析と、持続可能な地域社会の構築

災害復興、都市防火、構造補強

災害に強い都市づくりと、建築のレジリエンス強化

これらの研究体は、互いに密接に連携しながら、理論と実践を融合させた総合的アプローチによって、次世代の都市・建築空間のあり方を探求します。加えて、学内での体制づくりを進め、都市空間の持続再生に関わる広汎な学術分野の融合と多様な文化に関する理解を、大学の地域貢献へと繋げたいと考えています。

大学と地域のつながり

地域貢献について大学が果たす役割や、大学教育における地域連携活動のあり方については、既にさまざまな議論があり、大きな意味での、大学による社会への研究教育のフィードバックが重要性を増し、社会連携・地域連携・産学連携の実践により、大学が社会的存在として必要とされる時代となってきております。

主に東京・千葉に複数の拠点を置く大学として、各エリアにおける魅力創出、地域資源活用と課題解決に対して、都市・建築分野における専門研究者による知見の提供、また自治体、住民、企業と連携する関係を構築すること、それらを繋いだ交流を生み出していくことに意義があると考えています。

同時に、災害被災地など、東京圏にとどまらず日本各地で生じる建築・都市の課題に対しても、積極的な大学からの働きかけによる技術連携を想定しています。本部門は、多様な専門知識を融合させた学際的アプローチにより、理論だけでなく実践的課題にも取り組んでいきます。

葛飾

葛飾区指定文化財である旧教育資料館は、大正時代の木造小学校校舎である旧水元小学校を移築修復して使用していたものですが、耐震性の課題が指摘され、閉館していました。耐震補強の手法検討、また東京23 区内に残る貴重な木造校舎であるという歴史的建造物の評価とを、本部門の教員らで協力し、実施しています。また、本学周辺のまちづくり活動を担う一般社団法人「金町みらい協議会」と協力し、地域住民との交流および地域拠点としての公園計画に本学の教員と学生らが取り組みました。

神楽坂

花街神楽坂の歴史をつなぐ料亭建築であった「うを徳」(2022 年閉店)、また現在の花街を支える東京神楽坂組合事務所(通称:見番)の建築の記録調査を実施し、2軒の模型を制作しました。また、本学に隣接する文化的資源「外濠」の再生と活用に関わる諸活動(住民ワークショップや水辺活用イベント)に本学の教員と学生らが取り組みました。

野田

創域理工学部建築学科の教員、学生らが地域と協力し、利根運河の魅力を発信する利根運河シアターナイトを毎年開催しています。

能登半島地震の被害を受けた富山県において

震災被害を受けた富山県射水市の県木材研究所と連携し、富山県産材を用いた耐震シェルターの開発に取り組んでいます。