マルチハザード都市防災研究拠点

マルチハザードとは?

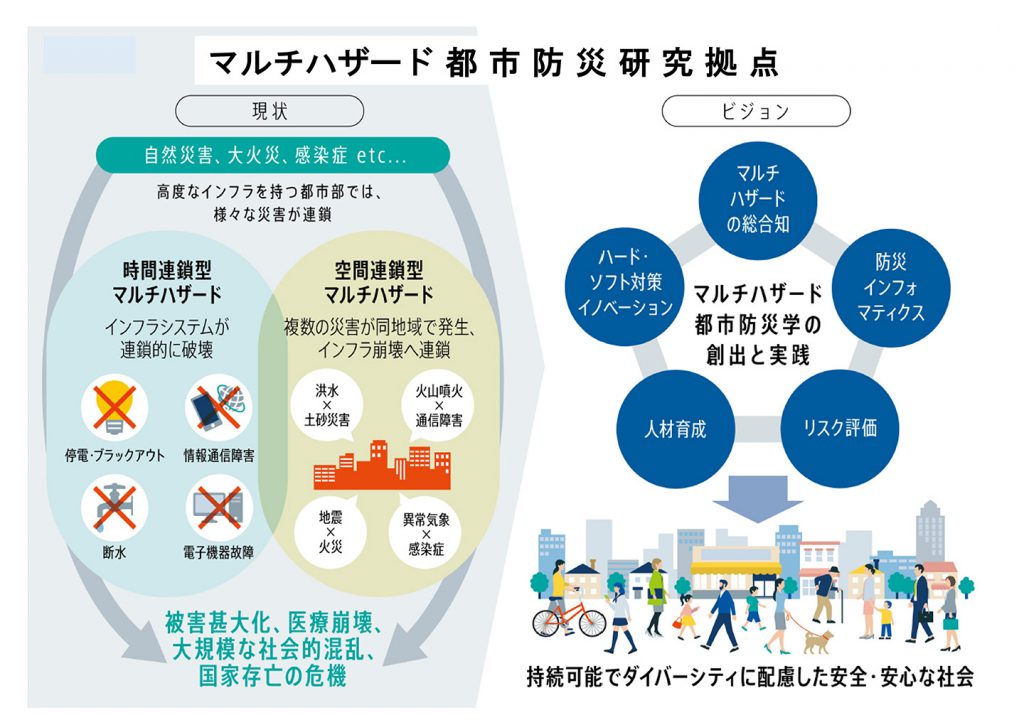

人口や資産が集積する都市は、高層ビルが密集し多量の交通や情報網が時空間に張り巡らされた特殊な人間社会・生活空間であり、都市機能は様々なインフラシステムやライフラインが精巧に組合せられた秩序のもと、極限まで高められています。その一方、様々な自然災害や大火災、新型感染症蔓延等(ハザード)により、そのシステムの一部が破綻すると別のシステムが連鎖的に破壊され、大規模な社会的混乱や医療崩壊、人々の生命の危険が誘発されます(時間連鎖型マルチハザード)。

また、我が国は、様々な自然災害が頻発する立地にあり、上述した都市リスクは世界的に見て突出しています。特に、1923年関東大震災や1995年阪神淡路大震災、2011年東日本大震災、今後想定される首都直下地震、南海トラフ地震、スーパー台風のように、地震と津波、洪水、高潮、強風、火山噴火、火災など複数のハザードが同時期・同地域に起こる複合災害(空間連鎖型マルチハザード)が発生すると、被害が激甚化し国家存亡の危機に瀕するでしょう。そのため、ハザード毎の先行研究を最大限活かして時間・空間連鎖型マルチハザードに対応した学問体系に昇華し、理学・工学、生命科学、人文・社会科学などの様々な分野が連携した総合的な都市防災学の創出が必要不可欠です。

拠点が目指す方向性

本拠点では、新たな時間・空間連鎖型マルチハザード都市防災学を創出・実践し、持続可能でダイバーシティに配慮して誰一人取り残さない安全・安心な社会の構築に貢献することを目指します(図1)。本学には、「様々なハザード(地震や火災、洪水など)に関する防災研究者が多くいる共に、データサイエンスの研究者も多数います。このような本学の強みを生かして、「様々なハザードの防災研究者」及び「防災研究者とデータサイエンス研究者の融合」という2つの横串型連携により、新たな都市防災学を創出・実践に取り組みます。

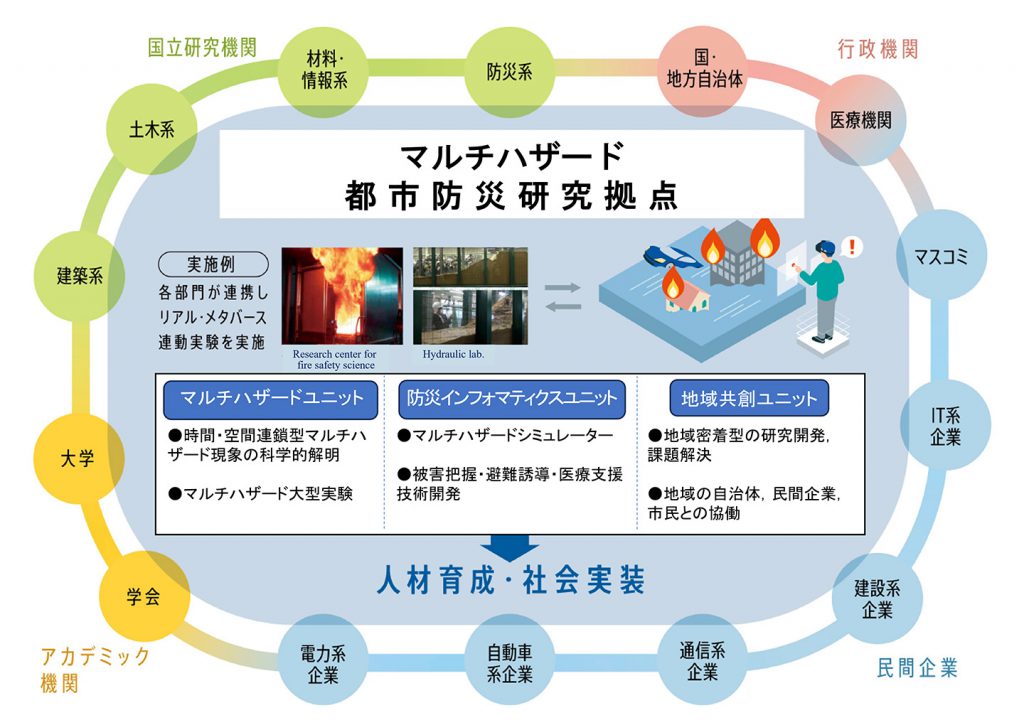

研究体制

本拠点では、学内の様々な学部・研究科の10名程度の教員から構成されています。

研究ユニットとしては、①マルチハザードユニット(ユニット長 : 松山 賢・創域理工学研究科 国際火災科学専攻 教授)、②防災インフォマティクスユニット(ユニット長 : 山本 貴博・理学部第一部 物理学科 教授)、③地域共創ユニット(ユニット長 : 伊藤 拓海・工学部 建築学科 教授)、という3つのユニットから構成されます。将来的には、本拠点を核として、外部のアカデミック機関(大学や学会)、行政機関(国、地方自治体、医療機関)、国立研究機関等(土木系、建築系、防災系、材料・情報系等)、民間企業(通信系、電力・ガス系、自動車系、建設系、IT系、マスコミ等)と連携するネットワーク型研究体制とすることを目指します(図2)。